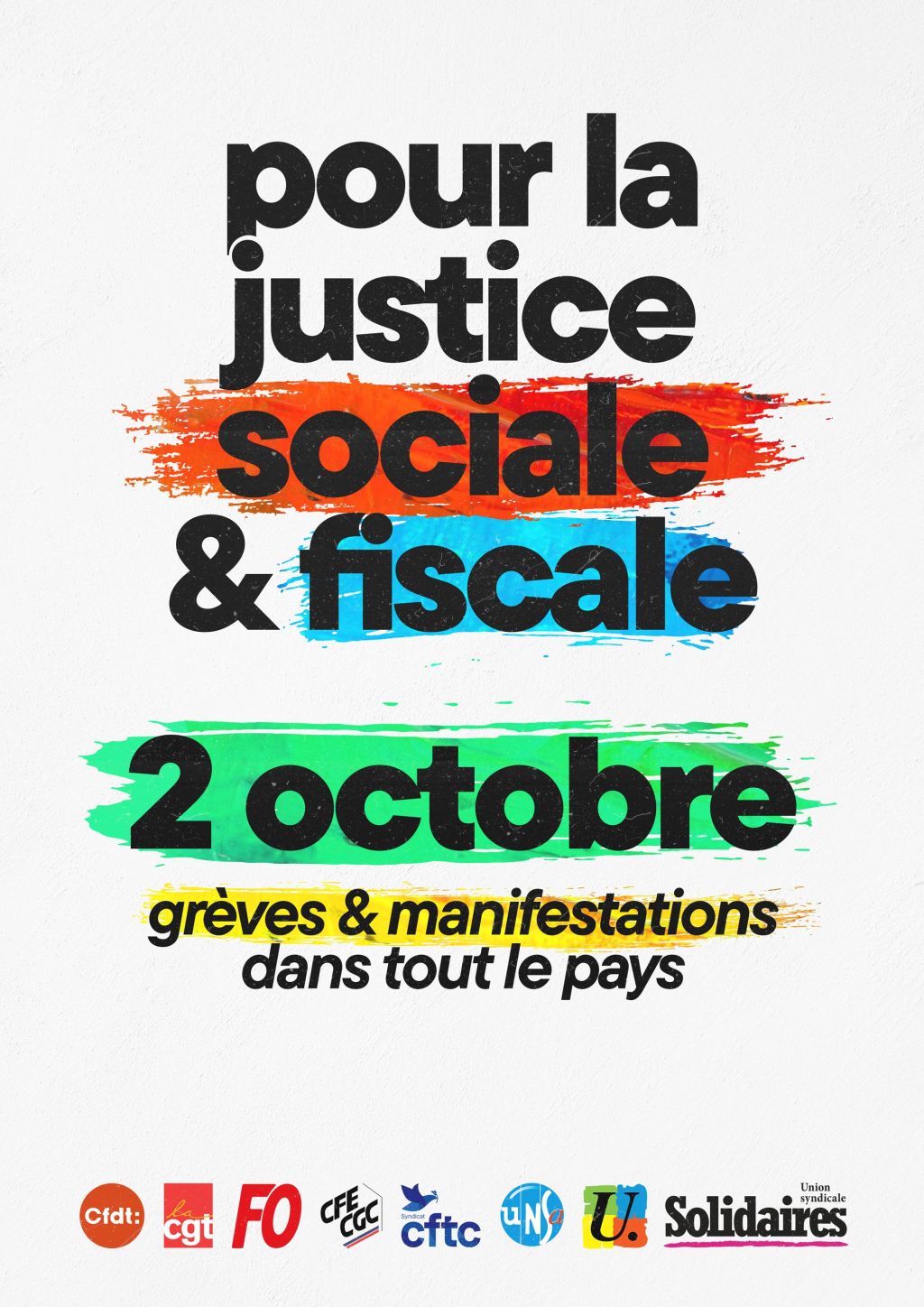

Appel à la grève interprofessionnelle du 2 octobre

À propos

26 septembre 2025

Voici le communiqué de presse intersyndical

La grève est une cessation collective et concertée d’activité C’est un droit de désobéir, un droit à la révolte, un droit à la résistance reconnu par la Constitution.

La grève est un droit constitutionnel (garantie par la constitution), c’est un droit individuel qui s’exerce collectivement. Il s’agit de cesser volontairement le travail : lorsqu’on est en grève on récupère du temps libre, nous sommes donc libres de nos mouvements, de nos décisions, nous n’avons plus à obéir à l’employeur, nous n’avons pas à nous présenter et prendre notre poste de travail !

L’action collective ne se limite pas à l’entreprise, lorsque qu’une grève est nationale – comme c’est le cas pour le mois de septembre – (dans toutes les entreprises et les secteurs, il s’agit alors d’une action collective et je peux donc me mettre seul en grève dans mon entreprise).

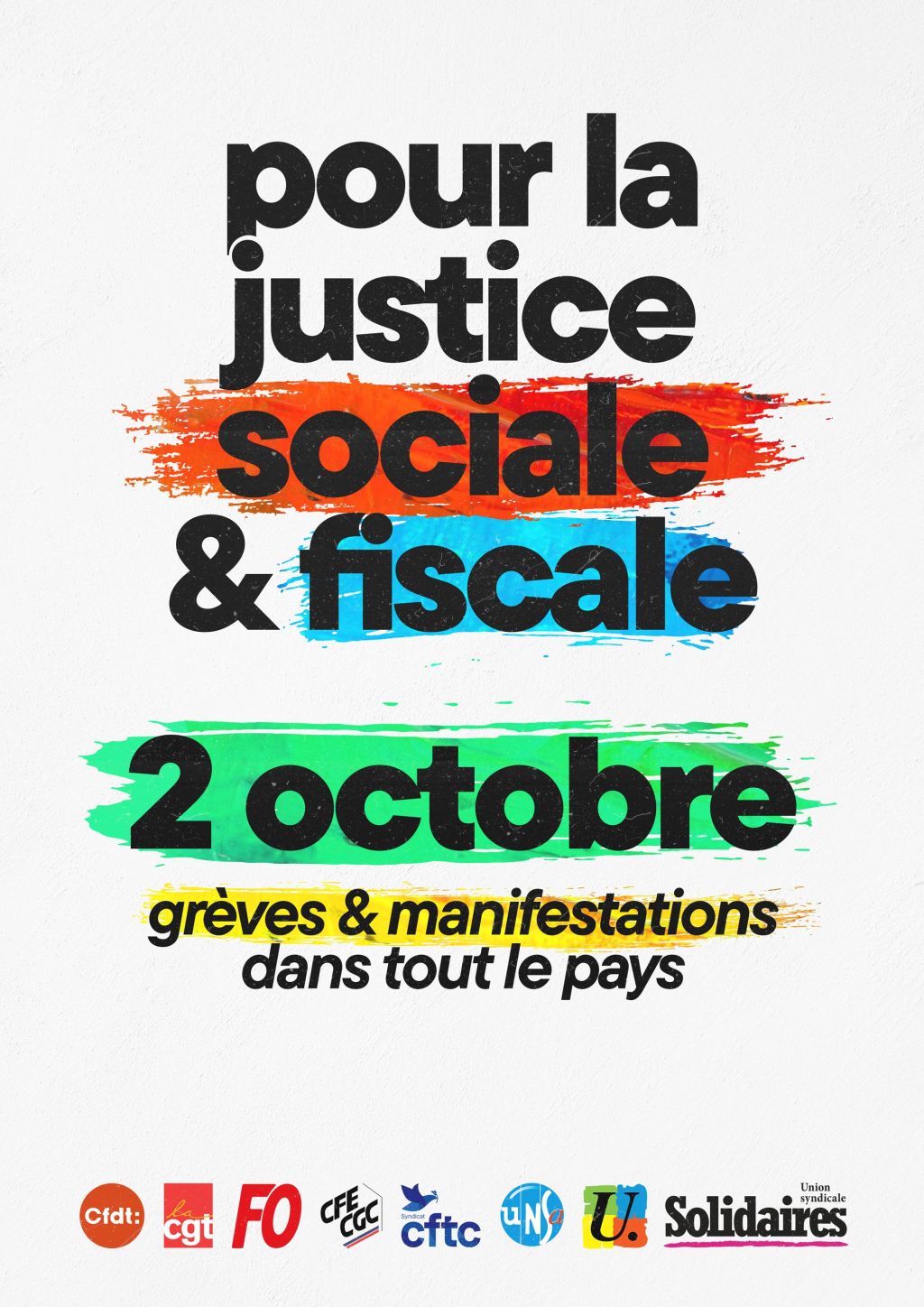

Quelle que soit la taille de notre entreprise, même dans une TPE, même si il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise, j’ai le droit de me mettre en grève ! Voilà comment ça marche :

Pour que les travailleurs du secteur public puissent se mettre en grève il est indispensable qu’un préavis de grève ait été déposé par un syndicat représentatif , ce préavis doit être déposé au moins 5 jours francs avant le début de la grève (ce qui est le cas pour tout le mois de septembre 2025 !) il existe de nombreuses particularités et spécificités en fonction des différentes activités de service public, qui ne peuvent malheureusement pas être toutes résumées ici en quelques lignes.

Nous conseillons donc de se rapprocher le plus possible des syndicats présents dans les services, et nous mettons ici a votre disposition un lien QR code pour accéder à un récapitulatif du droit de grève dans le service public !

La grève peut prendre de nombreuses formes. Dans certaines entreprises cesser le travail collectivement au bon moment et au bon endroit ne serait-ce qu’une heure peut empêcher toute la production. On parle alors de débrayage, c’est la première étape de la grève. Une grève peut aussi durer toute une journée.

Et puis on peut décider avec les collègues de continuer : de recommencer le lendemain, on reconduit alors la grève jusqu’à la satisfaction de nos revendications. On peut ainsi organiser des débrayages tous les jours , ou arrêter totalement le travail plusieurs jours d’affilée !

C’est le cœur battant de la grève ; se rassembler avec les collègues et prendre les décisions ensemble, reprendre du pouvoir de décision collective : comment organiser le mouvement, quelles sont les revendications, quel est l’état d’esprit, quelles sont les idées d’actions ?…

C’est un moment où l’intelligence collective est forte, où on apprend aussi à faire entendre notre voix auprès des collègues et la voix de tout le collectif de travail auprès de la direction.

Le lien avec les collègues : même si on est peu nombreux à faire grève dans une entreprise, il s’agit de toujours garder le lien avec les collègues, même les non grévistes, pour ne pas s’isoler, pour savoir l’état d’esprit des collègues, les inciter à rejoindre la grève, ou à agir d’une autre manière, à exprimer leur solidarité.

Le lien avec les grévistes d’autres entreprises : Il est fort probable que dans un mouvement qui est fort il y ait d’autres entreprises touchées par des grèves, à proximité de chez nous ou de notre propre entreprise, il peut être utile de se renseigner, d’aller à leur rencontre, de mutualiser les expériences et les idées, de tisser des liens d’entraide, de créer des revendications en commun.

S’adresser au syndicat : même si un syndicat n’est pas forcément présent sur l’entreprise, les syndicats sont dotés de structures territoriales (union locale ou départementale) , qui rassemblent des centaines de salariés de nombreux secteurs différents, on peu déjà s’adresser à eux pour savoir ce qu’il se passe ailleurs, dans d’autres entreprises aux alentours, mais on peut aussi les solliciter pour venir nous aider : nous fournir une aide matérielle (imprimer des tracts ou des affiches, mettre en place un barnum, organiser un barbecue, amener du café et de la nourriture) et une aide morale et technique (aider à organiser une action, a diffuser des tracts auprès des collègues…). Ils peuvent aider a rompre l’isolement et fournir un appui dans l’action.

Lorsqu’on fait une grève il est parfois tentant de rester chez soi et profiter de cette journée, mais il est souvent bien plus stimulant et motivant de voir directement l’effet de notre grève. Se rendre le matin à l’heure de l’embauche devant notre entreprise et voir l’impact direct que nous avons : une entreprise qui n’ouvre pas, qui ne fonctionne pas. Cela permet aussi de se retrouver entre grévistes, collectivement. Mais aussi de convaincre des collègues qui pourrait ne pas être au courant ou qui pourraient ne pas être encore convaincu, d’engager des discutions avec eux autour d’un café. Il s’agit aussi de montrer notre force : de prouver aux collègues que nous sommes nombreux et organisés. C’est aussi la que se tient l’assemblée des salariés et ou les décisions peuvent être prises collectivement. C’est ici qu’on organise aussi la solidarité !

Si la grève est un moment de dignité, d’émancipation, de libération et d’apprentissage, cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être dure : ne pas être payé, se sentir parfois démotivé, avoir peur de perdre (même si ce n’est jamais une défaite, on y apprend toujours des choses), peuvent avoir un impact, c’est pour ça qu’il faut absolument mettre en place des mécanismes de solidarité collective, car c’est en se serrant les coudes qu’on est plus fort, plus solide et qu’on gagne ! De nombreuses choses peuvent être faites pour organiser la solidarité entre salariés grévistes ou avec des soutiens extérieurs : nous en donnons ici une liste non exhaustive.

Repas et cantine collective : mutualiser les frais, faire des économies d’échelle. Organiser des repas collectifs, payer en commun et préparer en commun. Cela renforce les liens et la solidarité, permet la convivialité mais permet aussi de réduire les dépenses des uns et des autres, on peut y faire venir les familles et les amis, chacun participe a hauteur de ses moyens, mais on peut aussi le financer avec un fonds mutualisé, ou faire appel à des associations qui organisent des cantines pour les grévistes !

Caisse de grève : mutualiser de l’argent pour aider aux dépenses du quotidien : entre collègues, mais aussi par des soutiens extérieurs, des personnes qui peuvent vouloir soutenir l’initiative financièrement en aidant à faire tenir la grève. Cette caisse et la répartition doivent être discutés collectivement entre grévistes pour décider de son utilisation, des conditions pour verser etc.

Paniers repas : comme la cantine collective cela permet (par exemple avec un fond de solidarité ou une caisse de grève, de faire des courses en gros et réaliser des économies d’échelle) et fournir ainsi à chaque grévistes les denrées de première nécessité pour sa famille. Cela peut aussi venir de l’extérieur : créer du lien avec des agriculteurs solidaires du mouvement qui peuvent venir offrir certains de leur produits aux grévistes, ou des associations de collecte et de solidarité alimentaire etc.

le 5 juin contre la réforme des retraites, pour l’emplois et pour les salaires.

le 5 juin contre la réforme des retraites, pour l’emplois et pour les salaires.

Macron est passé en force, il a été sanctionné par une lourde défaite aux élections européennes puis aux élections législatives, mais des petits arrangements vont lui permettre avec le gouvernement Barnier de durcir sa politique, dictée par le Medef, comme si rien ne s’était passé.

Sous l’impulsion du Medef, l’aggravation de la politique contre nos droits sociaux va s’accentuer : retraite, assurance chômage, sécurité sociale… Dans le même temps, tout augmente, excepté nos salaires, et notre pouvoir d’achat continue à baisser !

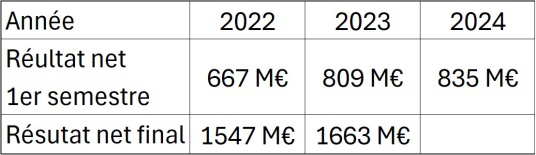

Pendant ce temps, Capgemini continue d’accumuler les millions : 835 M€ de résultat net pour le premier semestre 2024 (soit 26 M€ et 5 % de plus que l’an dernier). Ces chiffres promettent des résultats pour 2024 encore historiques.

Pourtant la direction et la hiérarchie véhiculent allégrement que la période est difficile, qu’il faut faire des efforts, etc…

Parce que c’est sur nous, salarié·es de Capgemini que repose ce système qui permet d’enrichir A. Ezzat et les gros actionnaires de Capgemini. Et il leur en faut toujours plus.

Pour nous salarié·es ce sera, plus de travail à fournir, plus de pression, plus de surveillance, plus de taches à accomplir en dehors des heures de boulot. Pour quelle reconnaissance ?

Pas question que nos salaires ne suivent pas le coût de la vie alors que les dividendes et les salaires des dirigeants explosent !

Toutes et tous en grève, dans l’unité la plus large, enclenchons la bataille pour nos droits sociaux :

En 2023, nous avons été des millions de salarié·es, de jeunes et de retraité·es à nous mobiliser pendant six mois contre la réforme des retraites.

Maintenant que le gouvernement est encore plus minoritaire au Parlement, nous pouvons encore gagner l’abrogation de la réforme des retraites par les député·es.

Mener la bataille au niveau national et sur les lieux de travail c’est agir sur notre notre quotidien.

Le 1er octobre, toutes et tous en grève pour l’augmentation des salaires (surtout en cette période d’entretiens individuels et à la veille des Négociations Annuelles Obligatoires), l’abrogation de la réforme des retraites, le développement de l’emploi industriel et le financement de nos services publics.

Les salarié·es de Capgemini réuni·es en Assemblée Générale ce lundi 13 mai ont décidé de se mettre en grève la journée du 16 mai -jour de l’assemblée générale des actionnaires- pour exiger des augmentations de salaires.

Les salarié·es ont décidé de faire des rassemblements sur tous les sites Capgemini.

La CGT Capgemini appelle donc tous·tes les salarié·es à se mettre en grève et à se rassembler devant leur site le 16 mai toute la journée, avec banderoles, drapeaux, et tout autre objet sonore ou visuel.

Salarié·es travailant en clientèle, sur site ou en télétravail, lâchons les claviers et retrouvons nous TOUTES ET TOUS DEVANT NOS LOCAUX.

La CGT Capgemini invite également les autres syndicats de Capgemini à se joindre au mouvement et à appeler à la grève le 16.

Toutes et tous uni·es, tout est possible ! Sortons les banderoles !

Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Une journée de grève de toutes et tous pour revendiquer et gagner l’égalité. C’est aussi une journée de solidarité avec les femmes du monde entier et de lutte contre les idées d’extrême droite sexistes et patriarcales. Rejoignons les manifestations partout en France et soyons toutes et tous mobilisé·es pour l’égalité au travail et dans la vie !

ET SI ON ARRÊTAIT TOUTES ET TOUS DE TRAVAILLER ?

La règle voulant que le masculin l’emporte sur le féminin aurait été introduite au 17e siècle pour contrer l’influence grandissante des femmes sur la scène intellectuelle. Depuis,des générations d’écolières et d’écoliers répètent inlassablement que « le masculin l’emporte sur le féminin », se préparant ainsi à occuper des places différentes et hiérarchisées dans la société.

La règle voulant que le masculin l’emporte sur le féminin aurait été introduite au 17e siècle pour contrer l’influence grandissante des femmes sur la scène intellectuelle. Depuis,des générations d’écolières et d’écoliers répètent inlassablement que « le masculin l’emporte sur le féminin », se préparant ainsi à occuper des places différentes et hiérarchisées dans la société.

On peut changer cette vision masculiniste de la langue et de la société, en effet, ne plus exclure les femmes permet de les inclure et chez Capgemini, si on veut inciter les femmes à se sentir à l’aise, la moindre des choses serait de ne pas les invisibiliser, il suffit de s’adresser à toutes et tous, sans hiérarchiser ou prioriser un genre.

La situation, souvent compliquée, fait que systématiquement la victime est isolée. Ce qui peut paraître urgent et protecteur, cette solution ne peut être viable, car c’est la double peine pour la victime ! Par ce choix Capgemini impose ainsi à la victime à porter le poids de toute la situation. L’isolement renforce la culpabilité et empêche toute reconstruction, ajoutons à cela la mise en doute de la parole de la victime. La quasi totalité des cas, sont des jeunes femmes victimes de propos et d’agissements sexuels et sexistes sur le lieu de travail. Pourquoi ne pas isoler le présumé harceleur le temps de l’enquête ? L’entreprise a mis en place des formations et une alerte

La situation, souvent compliquée, fait que systématiquement la victime est isolée. Ce qui peut paraître urgent et protecteur, cette solution ne peut être viable, car c’est la double peine pour la victime ! Par ce choix Capgemini impose ainsi à la victime à porter le poids de toute la situation. L’isolement renforce la culpabilité et empêche toute reconstruction, ajoutons à cela la mise en doute de la parole de la victime. La quasi totalité des cas, sont des jeunes femmes victimes de propos et d’agissements sexuels et sexistes sur le lieu de travail. Pourquoi ne pas isoler le présumé harceleur le temps de l’enquête ? L’entreprise a mis en place des formations et une alerte

HSAS… mais est ce suffisant ? Le 8 mars c’est l’occasion de sortir du silence !

dans nos entreprises. Depuis 2006, l’obligation de négocier un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, astreint nos directions successives de palier avec des mesurettes incapables de régler cette injustice. Le problème de cette obligation est que la contrainte non respectée n’est pas associée à une sanction à la hauteur du préjudice. Nos dirigeants sont donc dans le discours : “on veut bien, la preuve on négocie, mais on peut point, la preuve les écarts continuent”. Alors 18 ans plus tard, après la première obligation de négocier, où en sommes nous ?

L’égalité commence par l’égalité salariale : “Même travail, même salaire”. Cette phrase pourtant simple est très compliquée à réaliser

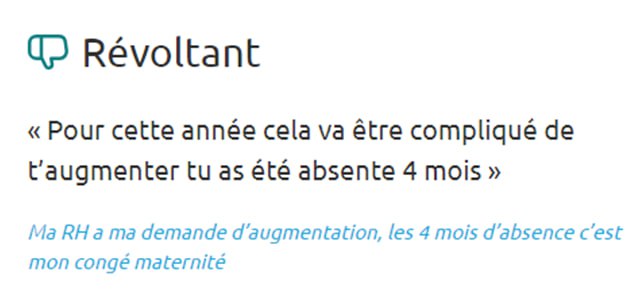

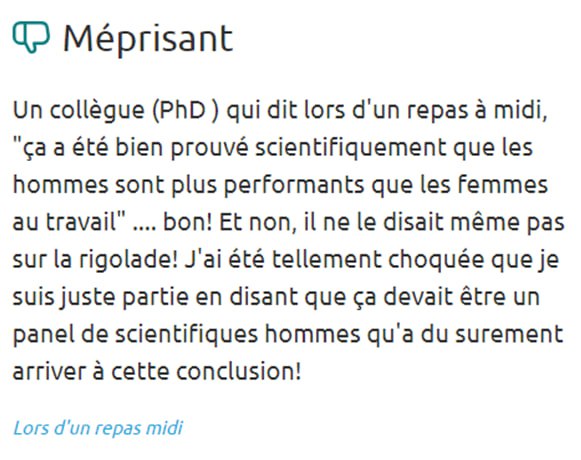

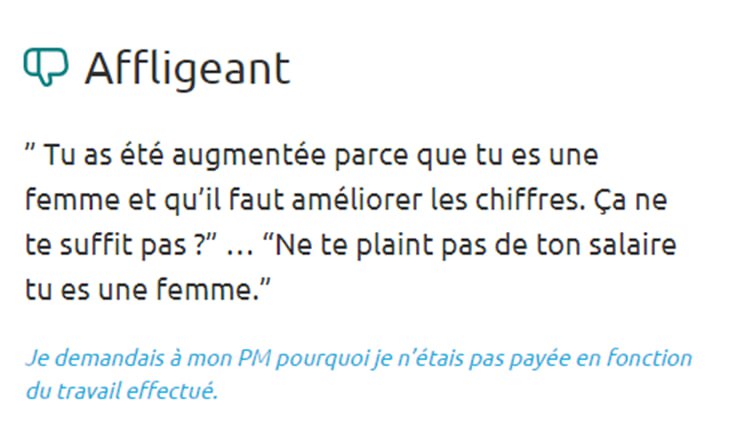

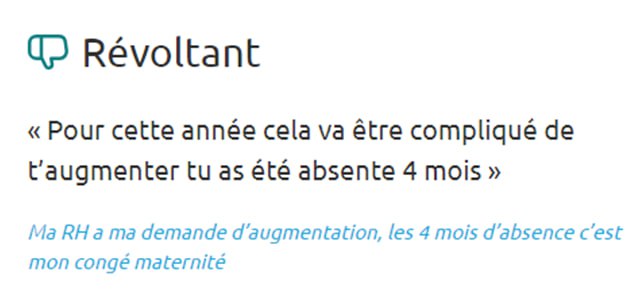

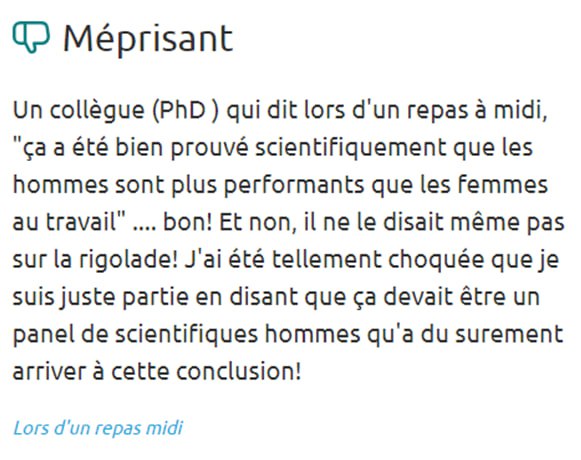

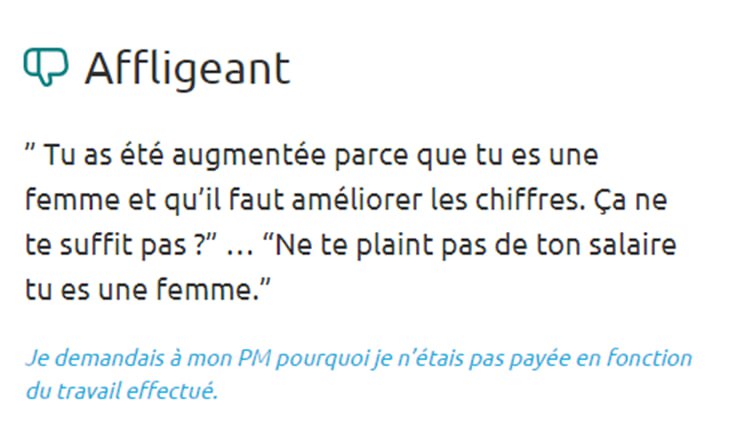

Nous avons illustré cet article avec des “perles” récoltées sur ce site interne à Capgemini.

“Accord égalité en vigueur chez Capgemini : article 4.7.3 REMUNERER LES SALARIES SANS TENIR COMPTE DES CONGES POUR MATERNITE OU ADOPTION L’UES Capgemini adopte un principe de non-discrimination et une non-proratisation lors de la validation des augmentations de salaires et des calculs de la part variable pour les salariés absents pour des congés maternité/adoption.”

“Accord égalité en vigueur chez Capgemini : article 4.7.3 REMUNERER LES SALARIES SANS TENIR COMPTE DES CONGES POUR MATERNITE OU ADOPTION L’UES Capgemini adopte un principe de non-discrimination et une non-proratisation lors de la validation des augmentations de salaires et des calculs de la part variable pour les salariés absents pour des congés maternité/adoption.”

Il semble que les RH ne prennent pas connaissance du code du travail ni des accords chez Capgemini ….

C’est sexiste, méprisant, rabaissant, humiliant envers la moitié de la population, il faut que ça cesse !

C’est sexiste, méprisant, rabaissant, humiliant envers la moitié de la population, il faut que ça cesse !

Article L140-2 du Code du Travail : Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article L140-2 du Code du Travail : Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

C’est plus qu’affligeant c’est illégal et c’est chez Capgemini.

Les auteurs d’agissements sexistes peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant du simple avertissement jusqu’au licenciement, tandis que les employeurs peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par les victimes.

Les auteurs d’agissements sexistes peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant du simple avertissement jusqu’au licenciement, tandis que les employeurs peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par les victimes.

Peine applicable. L’outrage sexiste ou sexuel aggravé est un délit. : Acte interdit par la loi et puni d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans Il est puni d’une amende de 3750 €.

À la rentrée 2023 seront discutés au Parlement les budgets des services publics et de la Sécurité sociale. Ces deux projets de loi sont soumis aux règles européennes d’austérité qui sont systématiquement appliquées en défaveur des travailleurs·ses et des citoyen·nes. Le projet de budget 2023 du gouvernement l’écrivait d’ailleurs noir sur blanc : c’est pour respecter les engagements budgétaires européens qu’il fallait faire des économies sur les retraites, et ce afin de justifier des baisses d’impôts sur les grandes entreprises.

Cela ne peut plus durer. En 2022 ce sont déjà 200 milliards d’euros de nos impôts qui ont été versés aux entreprises sans contrôle ni contrepartie. Dans le même temps, nos salaires reculent sous l’effet de l’inflation, et nos services publics et nos prestations sociales régressent faute de financement suffisant.

Aujourd’hui la donne a changé. Dans la première moitié de l’année 2023 le Président de la République a fait face à la plus puissante mobilisation depuis trente ans. Sa majorité relative à l’Assemblée nationale ne tient désormais que par l’utilisation des outils antidémocratiques de la Constitution.

Le budget de l’Union européenne sera également discuté au Parlement européen à la rentrée 2023. Ce texte doit répondre aux aspirations des travailleurs·ses d’Europe : la protection des plus fragiles, des hausses de salaires, et des impôts sur les bénéfices excédentaires réalisés par les grandes entreprises dans tous les pays de l’UE et des mesures de lutte contre l’enrichissement.

Ces débats budgétaires ne peuvent avoir lieu sans que la parole des travailleurs·ses soit entendue !

Le débat au Parlement du budget de la sécurité sociale doit décider de la hausse des ressources allouées à notre système de retraite. 100 milliards d’euros de financements supplémentaires permettraient d’appliquer la retraite à partir de 60 ans avec 75 % du dernier salaire.

Les retraites complémentaires représentent environ 50 % de la pension des cadres. Les négociations Agirc-Arrco qui s’ouvriront à la rentrée doivent redistribuer les réserves de ce régime pour permettre aux travailleurs·ses de partir plus tôt à la retraite, sans décote !

Un an et demi d’inflation ont fait baisser le pouvoir d’achat des professions intermédiaires (-1,5 %) et des cadres (-2,1 %) (Dares, 2023). Partout en Europe des grèves ont éclaté pour réclamer des hausses de salaire. En France les professions intermédiaires et les cadres sont bien souvent renvoyé·es à des hausses individuelles et discrétionnaires de salaire, et les hausses – insuffisantes – du Smic ne se répercutent pas sur l’ensemble des grilles salariales.

Il faut des hausses générales de salaire et l’indexation automatique de tous les salaires sur les prix avec « l’échelle mobile des salaires ».

Les cadres et les professions intermédiaires travaillent bien au-delà des 35 heures légales hebdomadaires (plus de 38 et 42 heures par semaine) (Insee, 2021).

Pour protéger la santé des travailleurs·ses qualifié·es il faut s’appuyer sur les expérimentations de la semaine de 4 jours menées partout en Europe et imposer la réduction du temps de travail et l’encadrement strict du forfait-jours.

En France, les écarts de salaire entre femmes et hommes atteignent 28,5 % (Insee, 2020) et augmentent avec le niveau de qualification.

Il faut des sanctions pour les entreprises qui discriminent, la mise en place d’un indicateur pour suivre les discriminations de déroulement de carrière, la revalorisation des métiers féminisés et la reconnaissance des qualifications, pour permettre à chacun·e d’avoir une carrière et une vie de famille.

Les services publics (école, hôpital, collectivités, etc.) se dégradent sous l’effet des politiques austéritaires. Or dans le même temps, nos impôts servent à financer des aides massives aux entreprises.

Il faut réinvestir massivement dans les services publics et conditionner les aides publiques aux entreprises à des engagements stratégiques en matière de salaire, d’emploi, d’environnement, etc.

Le droit de grève et les libertés publiques font l’objet d’attaques dans plusieurs pays d’Europe, dont la France où les activités syndicales sont criminalisées. La liberté des cadres et des professions intermédiaires de se mobiliser pour leurs revendications doit être sanctuarisée. Le niveau de responsabilité ne justifie aucunement les discriminations et la répression patronale.

À nous de mettre la pression sur le patronat, les gouvernements et les parlementaires